Crea. Senza aspettarti nulla.

Quello che Jean-Michel Basquiat mi ha insegnato sull'essere davvero un artista.

Io ho sempre avuto un rispetto quasi religioso per i creativi “a tutto tondo”. Quelli che non hanno un’etichetta, o meglio: ce l’hanno, ma gli sta stretta. Quelli che non separano pittura e musica, scrittura e strada, stile e pensiero. Quelli che non hanno bisogno di dimostrare niente a nessuno, e proprio per questo, paradossalmente, diventano inevitabili.

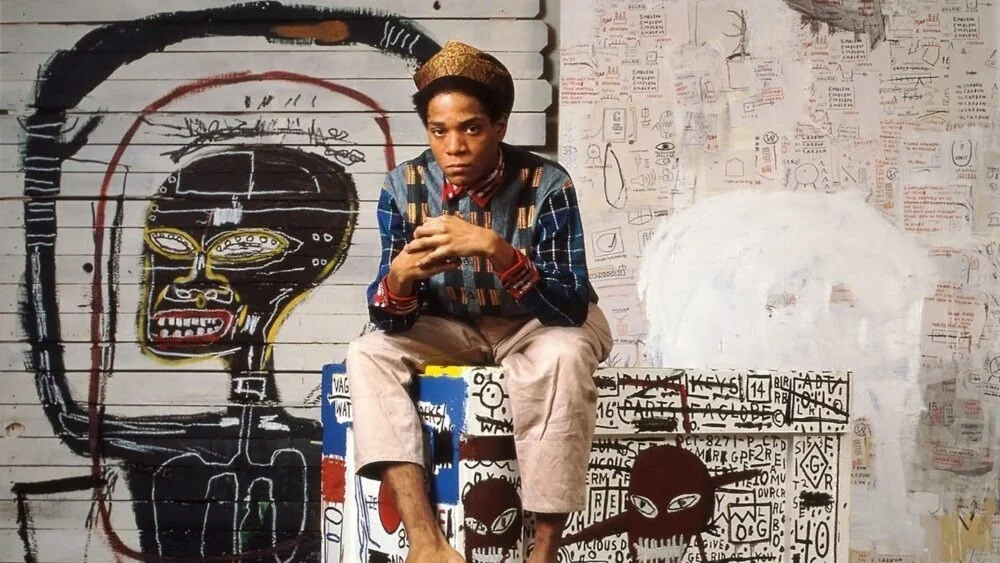

Da fotografo e content creator, anche qui mi sto definendo e non dovrei farlo, mi riconosco in un punto preciso della storia di Basquiat: la strada come studio. La strada non come sfondo, ma come materia prima. Come luogo dove il linguaggio si sporca, si mescola, si contraddice. E dove impari una cosa fondamentale: se aspetti che il mondo ti autorizzi, non inizi mai.

Oggi siamo immersi nella cultura dell’output: pubblica, monetizza, performa, scala, ottimizza. È un loop che può anche funzionare, ma se diventa la ragione per cui crei, ti svuota. Basquiat per me è un antidoto perché ti ricorda la gerarchia corretta: prima il fuoco, poi le conseguenze.

Ci sono artisti che non ti “piacciono” soltanto: ti cambiano la geometria interna. Ti fanno sentire che il mondo è più grande di come lo stavi vivendo, e che anche tu—nel tuo minuscolo metro quadrato quotidiano—potresti osare di più. Basquiat è questo: una sensazione di possibilità espansiva. Guardi un suo quadro e hai l’impressione che stia cercando di contenere tutto dentro una sola superficie: politica, pop culture, storia dell’arte, identità, rabbia, ironia, poesia, rumore, jazz, contraddizioni. Eppure non è un caos “casuale”: è un caos vivo. Un caos che respira.

E quando un’opera respira, ti costringe a una domanda scomoda: “Perché io mi sto trattenendo?”

Chi sono e perché dovresti leggere questo

Mi chiamo Walter Stolfi [ scopri di più su di me ], non sono un critico d'arte, non ho una laurea in storia dell'arte né ho mai esposto in una galleria. Sono una persona che osserva, che studia, che si nutre di storie di chi ha lasciato qualcosa in questo mondo, e che cerca di capire cosa ci differenzia davvero dai grandi. Non le circostanze, non il talento innato, non la fortuna , quella viene dopo, sempre. Quello che mi ha sempre affascinato è la mentalità. Il modo in cui certi personaggi si sono mossi nel mondo prima ancora che il mondo li riconoscesse.

Ho iniziato a occuparmi di creatività, branding e comunicazione anni fa, e in tutto questo percorso la domanda che mi sono fatto più spesso è una sola: perché alcune persone creano cose straordinarie e altre no, pur avendo lo stesso talento? La risposta, ogni volta, mi riportava alla stessa cosa. Il motivo per cui si crea.

E pochi esempi nella storia raccontano questa cosa meglio di Jean-Michel Basquiat.

Chi era Jean-Michel Basquiat

Nato a Brooklyn, il 22 dicembre 1960. Padre haitiano, Gerard, contabile immigrato da Port-au-Prince; madre portoricana di prima generazione, Matilde Andrades, nata a Brooklyn. Un ambiente familiare culturalmente denso, bilingue per necessità e trilingue per scelta: in casa si parla spagnolo, inglese e francese. Jean-Michel cresce in mezzo a queste tre lingue e, secondo diverse fonti, impara a leggere e scrivere già a quattro anni. Non è un dettaglio da poco: quella precocità intellettuale sarà una costante di tutta la sua vita.

Sua madre Matilde è la figura decisiva della sua formazione artistica. Creativa e appassionata, porta Jean-Michel fin da piccolo nei musei di New York — il Brooklyn Museum, il Museum of Modern Art. Siede con lui a disegnare, lo incoraggia, lo alimenta. Tanto che Basquiat stesso, anni dopo, in una citazione riportata nel libro Art After Midnight di Steven Hager, dirà che "l'arte veniva da" sua madre. A sei anni viene iscritto come Junior Member al Brooklyn Museum. Non è un'attività pomeridiana qualsiasi: è il seme di qualcosa di enorme.

Nel 1968, mentre gioca per strada, viene investito da un'auto. Braccio rotto, lesioni interne gravi, asportazione della milza. Trascorre settimane in ospedale. Sua madre, che non smette mai di alimentare la sua curiosità, gli porta due libri durante la degenza: Gray's Anatomy — il manuale di anatomia di Henry Gray — e Junky di William Burroughs. Due libri che sembrano casuali ma non lo sono: la prima sarà una delle fonti visive più ricorrenti nella sua pittura, il secondo introduce un giovane Jean-Michel a un modo di raccontare il mondo senza filtri. Anni dopo chiamerà la sua band proprio Gray, in omaggio a quel libro.

I genitori si separano. Jean-Michel e le sorelle restano col padre, una figura severa e distante, molto diversa dalla madre creativa e affettuosa che aveva nutrito il suo mondo interiore. La madre viene ricoverata in una struttura psichiatrica quando lui ha undici anni — fa il suo ingresso e la sua uscita ripetutamente nei decenni successivi. Quella perdita lo segna profondamente. La rabbia, la malinconia, il senso di abbandono che tornano ossessivamente nelle sue opere nascono qui, in questa stanza vuota.

È ribelle, irrequieto, cammina sempre un passo fuori dal perimetro che il mondo cerca di disegnargli intorno. Cambia scuola dopo scuola. A quindici anni scappa di casa dopo che il padre lo sorprende a fumare, dorme sulle panchine del Washington Square Park, poi torna, poi riparte. Si iscrive alla City-As-School, una scuola alternativa di Manhattan frequentata da ragazzi creativi che non si adattavano ai sistemi tradizionali. Lì incontra per la prima volta una comunità di persone che ragionano come lui.

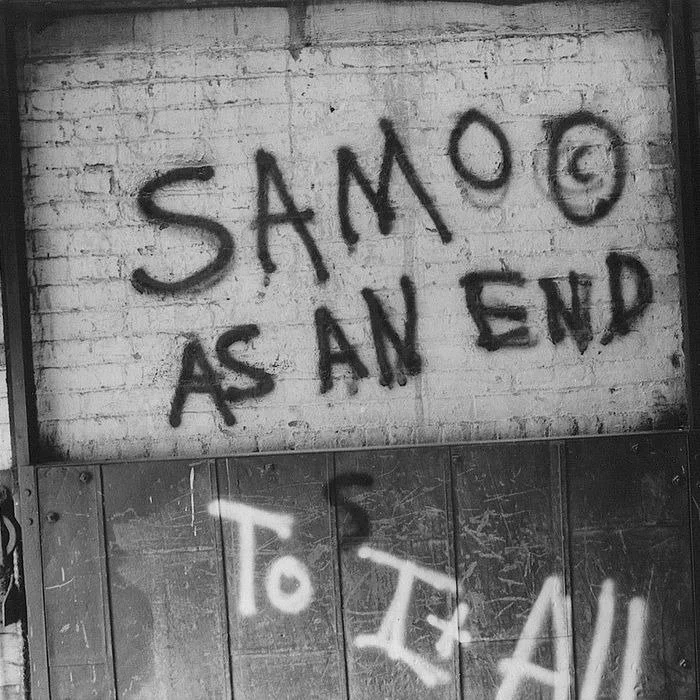

Nel 1978, a diciassette anni, lascia definitivamente casa e inizia a vivere per strada, spostandosi tra i divani degli amici e gli spazi occupati di Downtown Manhattan. È in questo periodo che incontra Al Diaz e inizia a spruzzare sui muri di New York il tag SAMO©, acronimo di "same old shit". Non sono semplici scritte decorative — sono aforismi, domande filosofiche, provocazioni poetiche: frasi come "SAMO© AS A CONGLOMERATE OF DORMANT-GENIOUS" o "PAY FOR SOUP, BUILD A FORT, SET THAT ON FIRE". Prima ancora che qualcuno sapesse chi fosse Basquiat, tutta New York conosceva SAMO©.

La New York di fine anni Settanta era tutt'altro che la città glamour che conosciamo oggi. Era una città che cadeva a pezzi, con interi quartieri abbandonati, edifici bruciati, criminalità ovunque. Ma era anche incredibilmente libera. Gli affitti erano ridicolmente bassi, nessuno ti guardava, e in mezzo a quel caos stava nascendo qualcosa di rivoluzionario: punk, hip-hop, arte visiva, cinema underground — tutto mescolato, tutto contaminato, tutto vivo.

In questo periodo Basquiat fonda il gruppo musicale Gray, insieme a Michael Holman, Wayne Clifford, Nick Taylor e Vincent Gallo. Il loro approccio è deliberatamente anti-musicale: uno dei componenti attacca il microfono alla testa di un rullante, Basquiat allenta le corde di una chitarra elettrica e ci passa sopra una lima metallica. Suonano al Mudd Club, al CBGB. Nel pubblico ci sono Debbie Harry, David Byrne, tutti i nomi della scena downtown. E nel dicembre del 1980, all'età di diciannove anni, viene scelto dal giornalista e sceneggiatore Glenn O'Brien — collaboratore della Factory di Warhol e conduttore del programma TV Party dove Basquiat era già comparso come ospite — per recitare come protagonista in un film girato per le strade di Lower Manhattan.

Il film si chiama New York Beat Movie, ma viene completato e distribuito solo vent'anni dopo, nel 2000, con il titolo Downtown 81. È un ibrido tra documentario e fiction: Basquiat interpreta una versione di se stesso, un giovane artista squattrinato che vaga per la città cercando di vendere un quadro per pagare l'affitto. Durante le riprese era letteralmente senza casa e dormiva nell'ufficio della produzione. Il film mostrava il mondo in cui viveva perché era il mondo in cui viveva.

Vende cartoline fatte a mano, disegna su qualsiasi superficie trovi — porte, copertoni, frigoriferi, le pareti del suo appartamento. Dipinge su tutto. Poi, nel 1981, la prima mostra pubblica: New York/New Wave a PS1 in Long Island, una collettiva con nomi come Warhol, Keith Haring, Robert Mapplethorpe, Nan Goldin. A lui danno un'intera parete. La riempie con venti quadri. È una sensazione.

Da lì la sua ascesa è verticale. Nel giro di pochi mesi passa da rubare il pane sulla strada a comprare la spesa al Dean & DeLuca. La sua compagna Suzanne Mallouk racconta di averlo visto vendere il primo quadro a Debbie Harry per 200 dollari, e pochi mesi dopo li vendeva a 20.000 l'uno, più in fretta di quanto riuscisse a dipingerli.

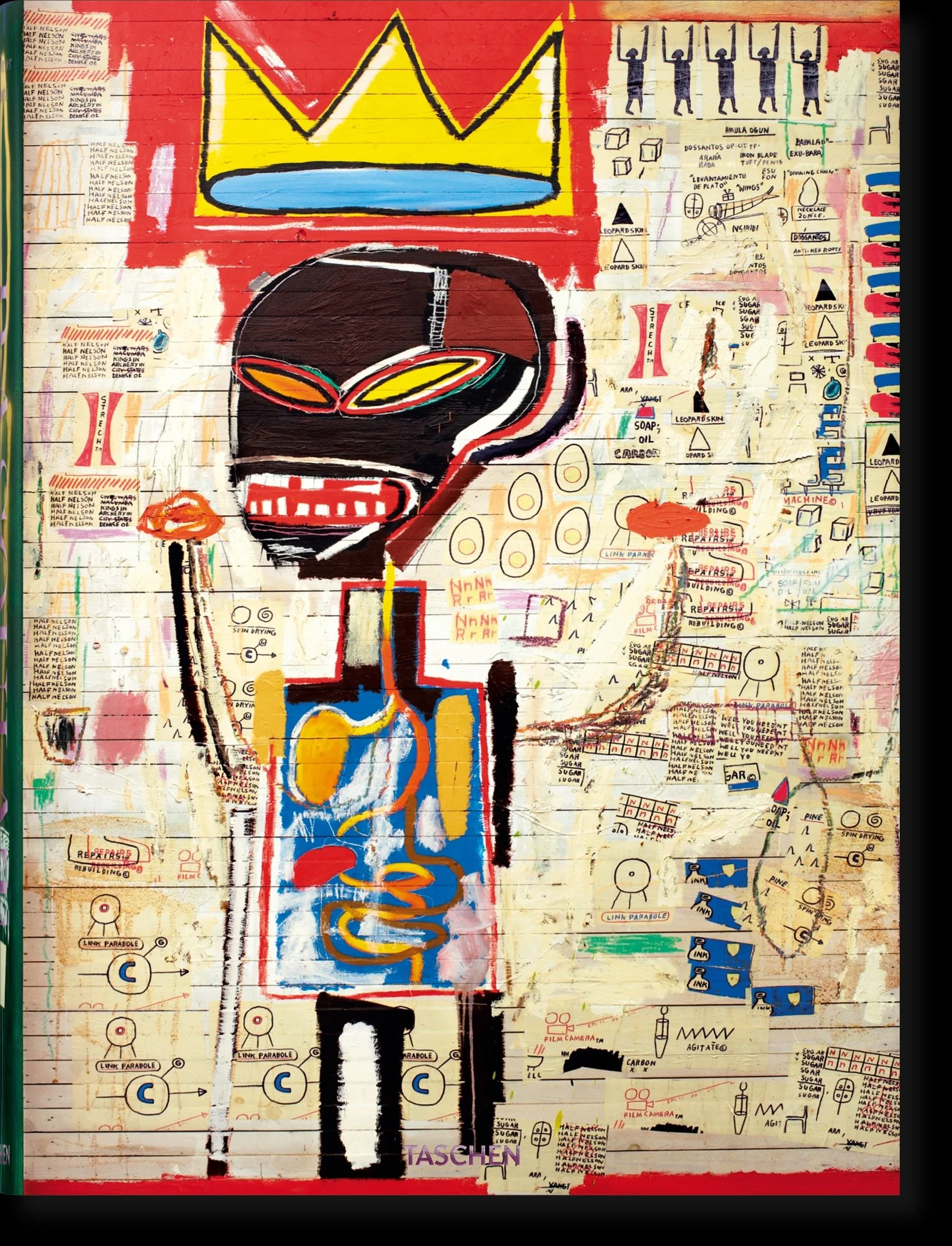

Muore il 12 agosto 1988. Ha ventisette anni. Un'overdose di eroina non intenzionale, in un loft a Great Jones Street. Aveva già lasciato più di 600 tele, migliaia di disegni, una valanga di lavori su carta. Oggi uno dei suoi quadri del 1982, Untitled (LA Painting) è stato venduto all'asta da Sotheby's per 110,5 milioni di dollari.

Untitled (1982) battuto all’asta a 110,5 milioni di dollari

Untitled (1982) battuto all’asta a 57,3 milioni di dollari

CORSI DI FOTOGRAFIA

Se Basquiat ti ha acceso anche solo una scintilla, non lasciarla lì a spegnersi.

Il Corso Fotografia Base è il punto di partenza per trasformare quella scintilla in controllo: luce, esposizione, composizione, colori e soprattutto visione. Niente teoria sterile: impari a scattare con intenzione, a capire perché una foto funziona e come ripeterla quando conta.

E quando senti di avere fondamenta solide, il Corso Street Photography è il passo successivo: allenare l’occhio, vincere la paura, leggere le scene al volo e costruire immagini che raccontano davvero. La strada diventa il tuo studio, ogni giorno.

Se vuoi creare senza chiedere permesso, questi due corsi sono la tua scorciatoia: meno confusione, più pratica, più risultati.

Non era "un pittore". Era qualcosa di più difficile da categorizzare

Questo è il punto che mi affascina di più e che trovo più sottovalutato quando si parla di Basquiat. Viene ricordato come il grande pittore neo-espressionista degli anni Ottanta, e sì, è quello, ma ridurlo a questa etichetta è come descrivere Miles Davis dicendo che "suonava la tromba".

Basquiat era un writer, un musicista, un poeta, un performer. E soprattutto era un pensatore. La sua formazione era autodidatta ma profondissima: conosceva la storia dell'arte da Picasso a Rauschenberg a Cy Twombly. Aveva studiato i simbolisti francesi nella loro lingua originale. Ascoltava jazz, hip-hop nascente, musica elettronica sperimentale. Guardava i cartoni animati con la stessa attenzione con cui leggeva enciclopedie di medicina. La sua mente era enciclopedica e camaleontica, e si nutriva di tutto.

E la cosa fondamentale è che non teneva questi mondi separati. Dipingeva con la TV accesa, la musica a tutto volume, i libri aperti intorno a lui, mentre lavorava su più tele contemporaneamente. La sua arte era un flusso continuo di tutto quello che assorbiva. Non c'era un confine netto tra quello che era e quello che faceva.

In questo mi ricorda molto Pharrell Williams, che per me è uno degli esempi più potenti di artista totale dei nostri tempi. Inizia con lo skate, entra nella musica, diventa produttore leggendario, poi cantante, poi fonda Billionaire Boys Club con Nigo — il fondatore di BAPE — si interessa alla moda a 360 gradi, e oggi è direttore creativo di Louis Vuitton. Non ha mai smesso di essere curioso. Non ha mai accettato che esistesse una sola cosa che "doveva fare".

Basquiat e Pharrell non si assomigliano nell'estetica né nel percorso. Ma si assomigliano nell'attitudine: il rifiuto di stare dentro una sola scatola. La convinzione che la creatività non abbia confini di disciplina.

"I didn't know it was a genre. I was just drawing what I drew." — Jean-Michel Basquiat

La Factory, Warhol e quel circolo che cambiò tutto

Per capire la traiettoria di Basquiat bisogna capire cosa rappresentava Andy Warhol nella New York degli anni Ottanta. Non era solo un artista: era un sistema. La sua Factory, lo studio-laboratorio-salotto aperto su Broadway, era il centro gravitazionale di un universo che includeva arte, musica, cinema, moda, gossip e potere culturale. Essere ammessi in quel cerchio non significava solo farsi vedere alle feste giuste: significava entrare in una rete di relazioni, gallerie, collezionisti e media che poteva trasformare un nome sconosciuto in un fenomeno globale nel giro di pochi mesi.

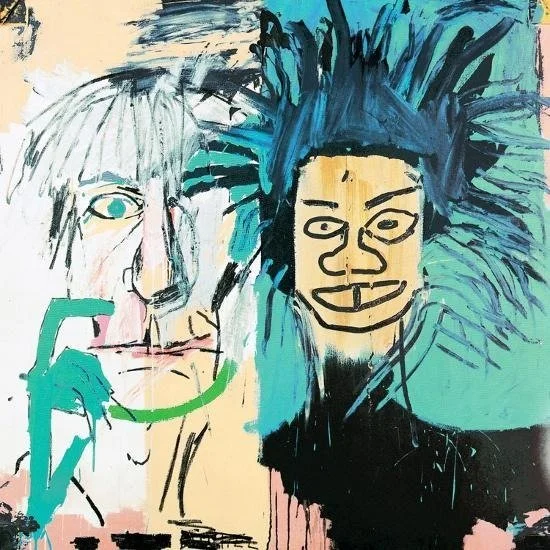

Basquiat e Warhol si erano incontrati per la prima volta in modo quasi fortuito: Jean-Michel aveva avvicinato Andy in un ristorante di SoHo cercando di vendergli una cartolina fatta a mano. Warhol lo conosceva di nome, era SAMO©, quel ragazzo strano con i dreadlock sbiancati che spruzzava aforismi per tutta la città e gli aveva dato qualche dollaro di mancia. Ma l'incontro decisivo arriva il 4 ottobre 1982, quando il loro gallerista comune Bruno Bischofberger li porta a pranzo nello studio di Warhol. Le due ore successive cambiano tutto. Basquiat torna a casa, dipinge un doppio ritratto di entrambi, e lo fa recapitare alla Factory ancora fresco di pittura. Il quadro si chiama Dos Cabezas. Warhol lo vede e capisce immediatamente che questo ragazzo è qualcosa di diverso.

Da quel momento nasce una delle amicizie più strane, più intense e più fraintese dell'arte contemporanea. Warhol aveva all'epoca una cinquantina d'anni e da alcuni veniva già considerato un artista che aveva dato il meglio; Basquiat ne aveva ventuno ed era la cosa più nuova sulla piazza. Si andavano a trovare continuamente, lavoravano in palestra insieme, Warhol documentava ogni momento con la sua macchina fotografica — il suo diario è pieno di annotazioni su Jean-Michel, le sue ragazze, il suo appartamento, i suoi umori. Warhol gli affitta addirittura il loft di Great Jones Street dove Basquiat vivrà e lavorerà negli ultimi anni.

Il rapporto non era però quello unilaterale del maestro e del protetto che i critici dell'epoca amavano raccontare. Era qualcosa di più simmetrico. Warhol aveva bisogno della scintilla di Basquiat, dell'energia grezza, della vitalità politica, di quel contatto con il presente che lui aveva perso. Basquiat aveva bisogno dell'accesso e della legittimazione che solo Warhol poteva dare. Entrambi lo sapevano. Entrambi ne traevano qualcosa. Lo stesso Basquiat lo descrisse così: "Lui metteva qualcosa di concreto o di riconoscibile, come un titolo di giornale o il logo di un prodotto, e io cercavo di deturparlo. Poi cercavo di convincerlo a lavorarci ancora sopra."

Dal 1984, i due iniziano a dipingere insieme — oltre 150 opere in totale. Si aggiunge anche l'italiano Francesco Clemente in alcuni lavori a sei mani. La collaborazione è genuina, spontanea: Warhol parte con qualcosa di riconoscibile — il logo di un'azienda, una testata di giornale, l'immagine di una dentiera — e Basquiat lo trasforma, lo deturpa, ci scrive sopra, lo riporta a qualcosa di vivo e problematico.

Entrare nell'orbita della Factory significava anche accedere a tutto il resto: le feste con Lou Reed, Debbie Harry, Keith Haring, Madonna, i collezionisti europei che passavano da New York, le riviste che cercavano il prossimo volto da mettere in copertina. Basquiat assorbiva e navigava quel mondo con un'intelligenza sociale che smentiva l'immagine del ragazzo selvaggio e istintivo che i media cercavano di costruirgli intorno. Sapeva benissimo dove voleva arrivare. Solo che aveva anche una visione artistica troppo grande per ridurla a una strategia.

Coaching 1:1

In videochiamata lavoriamo su di te, non su regole generiche: analizziamo le tue foto (o scegli tu l’argomento), capiamo cosa stai cercando davvero di dire, e costruiamo un percorso pratico per arrivarci. Composizione, editing, storytelling, stile personale, flow in strada, quello che ti blocca lo rendiamo chiaro, quello che funziona lo potenziamo.

È il modo più rapido per smettere di girare in tondo, trovare una voce coerente e creare con più sicurezza e intenzione. Se vuoi un salto netto, questa è la strada più diretta.

Il suo rapporto con la critica: genio incompreso o artista scomodo?

C'è una cosa che non si dice abbastanza quando si parla di Basquiat: che il mondo dell'arte ufficiale lo ha trattato malissimo. Non nell'accezione romantica e generica del "genio incompreso" — ma in modo concreto, specifico, spesso esplicitamente razzista.

Già dalla sua prima irruzione nella scena, Basquiat si trovava a fare i conti con un sistema che non sapeva dove metterlo o meglio, che sapeva esattamente dove metterlo e non era un posto alto. Era giovane, era nero, veniva dalla strada, non aveva una formazione accademica. Per molti critici e curatori dell'epoca queste cose erano già abbastanza per non prenderlo sul serio. Le sue opere venivano descritte come istintive, primitive, quasi animalesche — un linguaggio che tradiva molto di più sullo sguardo di chi lo usava che sull'arte in questione. Il MoMA di New York, interpellato mentre Basquiat era ancora in vita, rifiutò di acquistare i suoi lavori. La curatrice Ann Temkin ammise anni dopo che non aveva riconosciuto la grandezza di quelle opere perché "non assomigliavano a nulla di quello che conoscevo".

La critica più devastante arrivò nel settembre 1985, quando la mostra congiunta con Warhol alla Tony Shafrazi Gallery di New York — il risultato di tre anni di collaborazione intensa — venne demolita sulle pagine del New York Times. La giornalista Vivien Raynor scrisse che la collaborazione sembrava "una delle manipolazioni di Warhol", e che Basquiat appariva come "un accessorio troppo compiacente" e il "mascotte del mondo dell'arte". Non un artista. Un accessorio. Una mascotte.

Warhol incassò il colpo senza scomporsi più di tanto. Basquiat no. Tutti quelli che lo conoscevano raccontano la stessa cosa: quella critica lo spaccò. Non perché fosse fragile, ma perché lui credeva davvero in quella mostra. Pensava che fosse il momento in cui il mondo dell'arte lo avrebbe finalmente riconosciuto per quello che era — un pari, non un esperimento sociale, non una novità esotica, non il "graffitaro di colore" che l'establishment continuava a cercare tra le righe di ogni recensione.

Il paradosso è brutale: mentre i critici lo ridimensionavano, il mercato lo portava alle stelle. I collezionisti si contendevano le sue tele, i prezzi salivano in modo verticale, il suo nome era già sulla bocca di tutti nell'ambiente. Ma il riconoscimento istituzionale — quello delle grandi gallerie pubbliche, dei musei, delle riviste specializzate — arrivava in ritardo o non arrivava affatto. È uno schema che si ripete nella storia dell'arte ogni volta che un artista sfida le categorie esistenti: il mercato capisce prima, le istituzioni capiscono dopo, e nel mezzo c'è un essere umano che deve reggere quella tensione.

Il razzismo non era solo nelle recensioni. Era nelle cose concrete, quotidiane: Basquiat usciva dalle sue stesse feste di successo e non riusciva a prendere un taxi. Il gallerista che avrebbe voluto, Leo Castelli, lo rifiutò giudicandolo troppo scomodo. In Europa, una ricca socialite zurighese si permise di dire davanti a lui che avrebbe potuto avere su di lui un'influenza "civilizzatrice". Lui, che a quell'epoca aveva già esposto in gallerie di tutto il mondo.

Dopo la morte di Warhol nel 1987, Basquiat sprofonda. Non aveva più quella sponda, quel punto di riferimento. Il peso della critica, dell'isolamento, della dipendenza dall'eroina — che stava già consumando la sua vita da anni — diventa insostenibile. Lavora ancora, continua a esporre, fa piani per il futuro. Ma qualcosa si era rotto dentro. Diciotto mesi dopo la morte di Andy, muore anche lui.

"I paint ghosts." — Jean-Michel Basquiat

Creare senza aspettarsi nulla in cambio. La lezione più difficile.

C'è una cosa che mi ha colpito moltissimo studiando la storia di Basquiat. Quando spruzzava SAMO© sui muri di New York a diciassette anni, non stava cercando di diventare famoso. Non stava costruendo un personal brand. Non stava pensando alle vendite o alle gallerie. Stava semplicemente dicendo qualcosa che sentiva il bisogno di dire, nel modo che gli veniva più naturale, sulle superfici che aveva a disposizione.

Quando dipingeva su porte, copertoni, frigoriferi perché non aveva i soldi per le tele — non lo faceva per trovare una soluzione creativa da mostrare in intervista. Lo faceva perché aveva bisogno di dipingere e quelli erano i materiali che aveva. Il gesto veniva prima. L'output era una conseguenza.

Noi oggi abbiamo ribaltato questo rapporto in modo quasi patologico. Prima pensiamo all'output, like, viralità, vendite, follower, ROI e poi, in funzione di quello, decidiamo cosa creare. È come se costruissimo la casa partendo dal tetto. Il risultato è che la maggior parte delle cose che vengono prodotte ogni giorno non ha anima, perché non nasce da un impulso autentico. Nasce da un calcolo.

Basquiat non aveva ancora un sistema di riferimento. Non sapeva come funzionava il mercato dell'arte, non conosceva le regole delle gallerie, non aveva mentori che gli insegnavano come presentarsi ai collezionisti. E questa ignoranza, paradossalmente, era la sua forza. Creava con una libertà totale perché non sapeva che avrebbe dovuto fare diversamente.

Poi i soldi sono arrivati. E con i soldi è arrivata la pressione. E con la pressione è arrivata la dipendenza. Questo è l'altro lato della medaglia, quello che non bisogna romanticizzare: la droga ha distrutto Basquiat, e probabilmente lo ha fatto anche perché non era attrezzato psicologicamente per gestire l'enorme peso di aspettative che si era costruito intorno. Ma la sua parabola creativa, prima che la vita prendesse quella direzione, resta uno dei più lucidi esempi di cosa significa creare in modo autentico.

Se fai davvero quello che sei, il resto arriva. Ma non deve essere il motivo.

Conosco questa affermazione da anni e continua a sembrarmi la cosa più difficile da interiorizzare. Non perché sia complicata in teoria — ci mancherebbe, è quasi ovvia — ma perché nella pratica va contro tutto quello che il mondo ci insegna.

Il mondo ci insegna che se fai una cosa devi monetizzarla. Che se hai una voce devi costruirci un business. Che se dipingi, scrivi o suoni devi trovare un modo per trasformarlo in una fonte di reddito, altrimenti è un hobby — e il termine "hobby" viene usato quasi come un insulto, come a dire che non sei abbastanza serio.

Basquiat ci dice il contrario. Non direttamente, perché lui non ha mai scritto libri di self-development. Ce lo dice attraverso quello che ha fatto. Ce lo dice attraverso il fatto che quando dipingeva a casa di Alexis Adler a East 12th Street, senza soldi, senza gallerie, senza nessuna prospettiva concreta, quella era la sua versione migliore. Libero. Presente. Completamente dentro quello che stava facendo.

La fama, i collezionisti, i milioni di dollari sono arrivati come conseguenza diretta di quella autenticità. Non perché li stesse cercando. Anzi: nel momento in cui ha iniziato a sentire il peso delle aspettative esterne, quando la critica lo attaccava e lui cercava l'approvazione che non arrivava, è lì che ha iniziato a perdere se stesso.

Questo non significa che non dovresti pensare alla sostenibilità di quello che fai. Significa che l'ordine delle cose conta enormemente. Prima vieni tu e la tua visione, il tuo bisogno di esprimerti, il tuo punto di vista autentico sul mondo. Poi viene tutto il resto. Se inverti quell'ordine, perdi la bussola. E una volta persa, è molto difficile ritrovarla.

Non devi essere un artista. Ma se hai qualcosa dentro, vale la pena ascoltarla.

Non sto dicendo che tutti dobbiamo essere Basquiat. Non sto dicendo che dovresti mollare tutto e dipingere sulle porte di casa tua. Non funziona così e non è neanche quello il punto.

Il punto è che ognuno di noi ha qualcosa che sente il bisogno di esprimere. Qualcosa che, quando la fa, perde il senso del tempo. Qualcosa che la farebbe anche se nessuno la vedesse, anche se non fosse monetizzabile, anche se gli amici non capissero. Quella cosa lì è importante. Non perché diventerai famoso, magari non lo diventerai mai, ma perché è l'unico modo per vivere in modo integro, senza quella sensazione costante di stare recitando una parte.

Basquiat era nato già realizzato, lo dicono tutti quelli che lo conoscevano. Ma quella "realizzazione" non era un dono del cielo. Era il risultato di una fedeltà totale a se stesso, anche quando non aveva niente, anche quando dormiva sui divani degli altri, anche quando la New York degli anni Settanta cadeva a pezzi intorno a lui.

La domanda che ti lascio è semplice: cosa creeresti se sapessi che nessuno ti guarderà? Se non ci fossero like, vendite, aspettative, giudizi?

Quella cosa lì. Inizia da quella.

Se questo articolo ti ha detto qualcosa, condividilo con qualcuno che senti che ne ha bisogno. E se hai qualcosa che stai rimandando di fare — quel progetto, quella canzone, quella cosa che tieni nel cassetto da mesi — oggi è un buon giorno per iniziare.

Continua a leggere

Se sei interessato a migliorare le tue abilità fotografiche, ti invito a dare un'occhiata alle risorse disponibili sul mio sito, come:

Corsi: Segui i miei Corsi di Fotografia partendo dalle basi fino alla Street Photography.

Guide Fotografiche: Per scegliere la giusta Fotocamera e Per raccontare storie con la Fotografia.

Preset di Lightroom: Ottimizzati per qualsiasi tipo di Fotocamera e Smartphone

Coaching online: Sessioni 1:1 Personalizzate in base al tuo stile e ai tuoi obiettivi.

Workshop: Un’esperienza dal vivo immersiva tra tecnica, racconto e condivisione.

Continua a seguire le mie avventure fotografiche e i racconti di viaggio sul BLOG, e non dimenticare di iscriverti al mio canale YouTube per supportare il mio lavoro e rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. Insieme, possiamo scoprire il mondo, una fotografia alla volta.